Irán al límite: más de 500 muertos y 10.600 detenidos mientras EEUU sopesa intervenir

La represión de las protestas convierte al país en epicentro de una crisis regional con Washington, Moscú y Pekín midiendo sus próximos movimientos

Irán vive uno de los momentos más tensos y sangrientos de su historia reciente. Más de 10.600 detenidos y un balance de más de 500 fallecidos en apenas unas semanas de protestas han devuelto al país a las portadas internacionales, con imágenes de calles tomadas por manifestantes, barricadas improvisadas y fuerzas de seguridad disparando munición real.

Lo que arrancó como una ola de descontento por la situación económica ha mutado en un desafío directo a la arquitectura política del régimen. Las consignas hablan ya de libertades políticas, derechos humanos y fin de la tutela clerical. La respuesta oficial, en cambio, ha sido la de siempre: represión, censura y criminalización de la disidencia. Al fondo, una incógnita inquietante: Estados Unidos ha endurecido su discurso y deja entrever una posible intervención más directa, en un contexto en el que Irán intenta reactivar el diálogo sobre su programa nuclear. El resultado es un cóctel volátil en el que se cruzan la lucha interna por el poder, el pulso entre potencias y un pueblo exhausto que paga la factura humana.

De protesta económica a desafío político abierto

El guion se ha repetido tantas veces en la región que resulta reconocible, pero no por ello menos grave. Las primeras protestas surgieron como reacción a subidas de precios, caída del poder adquisitivo e inflación descontrolada, en un país castigado por años de sanciones y mala gestión. Lo que parecía un estallido sectorial se extendió rápidamente a decenas de ciudades y se transformó en una contestación política en toda regla.

En pocos días, las pancartas dejaron de hablar solo de salarios o alimentos y empezaron a cuestionar la legitimidad del liderazgo religioso, la falta de libertades y la corrupción sistémica. Lo más significativo no ha sido solo la extensión geográfica, sino la diversidad de los participantes: jóvenes urbanos, trabajadores industriales, estudiantes, mujeres que desafían los códigos de vestimenta y sectores tradicionalmente más conservadores que ahora sienten que el sistema ya no garantiza estabilidad ni bienestar.

Este hecho revela una fractura profunda: el contrato social implícito —tolerar restricciones políticas a cambio de cierto orden y mejora material— se ha roto. Cuando los ingresos reales caen, el desempleo juvenil supera con creces los dos dígitos y la desigualdad se hace visible en cada esquina, el discurso oficial de resistencia frente al enemigo externo pierde capacidad para contener el malestar.

Las cifras que desnudan la magnitud de la represión

Los números dibujan la dimensión de la crisis. Fuentes independientes y organizaciones de derechos humanos hablan ya de más de 500 fallecidos, muchos de ellos jóvenes manifestantes abatidos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o milicias parapoliciales. A ello se suman más de 10.600 detenciones, un dato que ilustra el intento del régimen de cortar de raíz la capacidad de organización del movimiento.

No se trata solo de arrestos en la calle: abogados, periodistas, activistas y supuestos “incitadores” han sido detenidos en redadas nocturnas, con juicios sumarísimos y acusaciones de “terrorismo” o “guerra contra Dios” que pueden acarrear penas extremadamente severas. La censura se completa con bloqueos de internet, cortes de redes móviles y filtrado de plataformas sociales, herramientas diseñadas para romper la coordinación entre protestas y aislar a las distintas ciudades entre sí.

La consecuencia es un clima de miedo generalizado, pero también de radicalización silenciosa. Cada familia que pierde a un hijo, cada trabajador que ve cómo un compañero desaparece tras una marcha, es un potencial núcleo de resistencia futura. La represión puede contener el fuego en el corto plazo, pero también alimenta las brasas de un resentimiento que no desaparecerá con un simple comunicado oficial.

El relato oficial frente a la calle: terroristas versus mártires

El régimen ha recurrido al manual habitual. Los portavoces oficiales describen a los manifestantes como “alborotadores”, “mercenarios” o “terroristas” al servicio de potencias extranjeras. Se habla de ataques a bancos, incendios de edificios públicos y, en un giro especialmente delicado, de mezquitas supuestamente incendiadas para justificar un endurecimiento adicional de las medidas de seguridad.

En la calle, el relato es otro. Los fallecidos se convierten en mártires de una lucha por la dignidad y la libertad; sus fotos circulan en canales cifrados, redes sociales y medios de la diáspora. Vídeos de cargas, disparos y golpizas alimentan una narrativa de injusticia que refuerza la convicción de que no hay reformas posibles dentro del marco actual.

Este choque de relatos no se queda dentro de las fronteras iraníes. Las potencias externas, ONG y medios internacionales eligen —explícitamente o no— a cuál de las dos versiones otorgan credibilidad. El resultado es una batalla por el significado de las protestas, donde cada palabra —“disturbios”, “revueltas”, “insurrección”, “movimiento democrático”— implica elegir un lado.

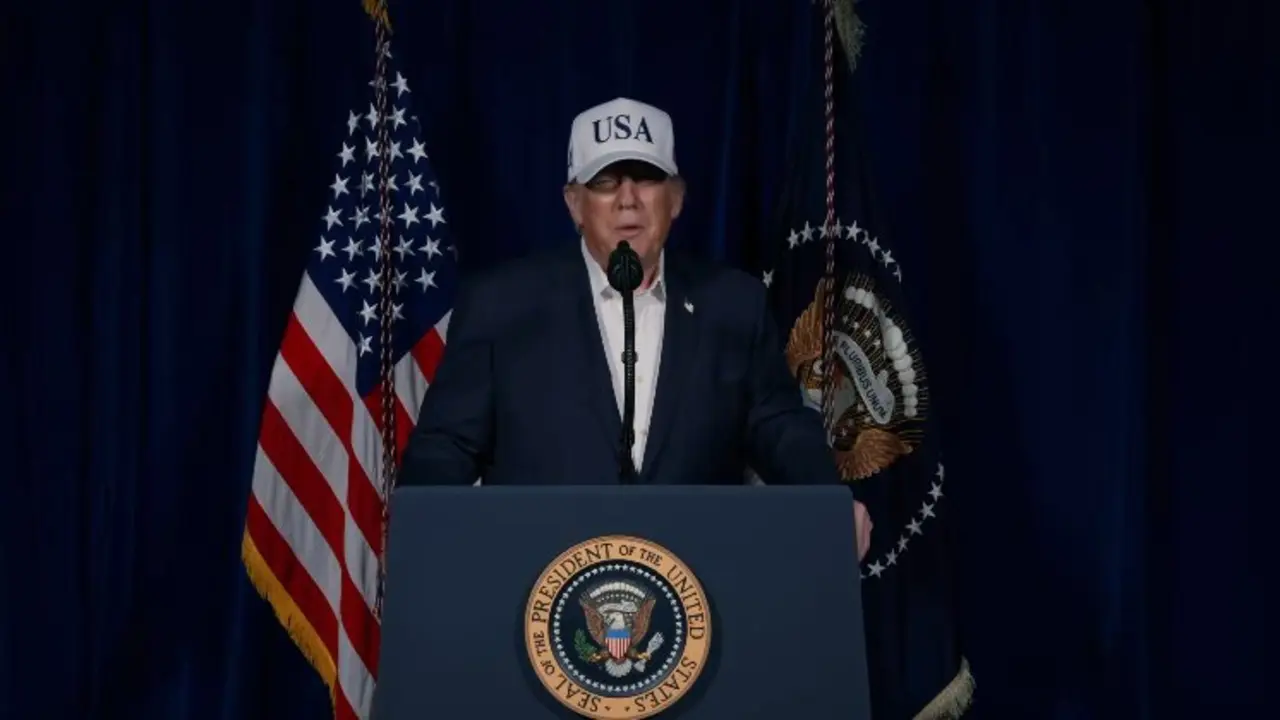

Estados Unidos: entre la defensa de derechos y la agenda estratégica

En ese contexto, Estados Unidos emerge como actor clave pero también como variable de riesgo. La administración norteamericana ha condenado la represión, ha hablado de “valentía” de los manifestantes y ha insinuado la posibilidad de intervenir de forma más directa si la situación se deteriora aún más. El abanico de opciones va desde nuevas sanciones selectivas, apoyo tecnológico para sortear la censura y asistencia encubierta, hasta escenarios de presión militar limitada.

Oficialmente, el discurso se articula en torno a la defensa de los derechos humanos y el apoyo a un pueblo que “busca libertad”. Sin embargo, bajo esa capa se superponen intereses estratégicos evidentes: contener la influencia regional de Irán, limitar su capacidad de proyección militar y reconfigurar el equilibrio energético en Oriente Medio.

Este hecho revela una ambigüedad difícil de resolver: ¿dónde acaba la solidaridad con los manifestantes y dónde empieza la agenda geoestratégica? Para muchos iraníes, la intervención de Washington es arma de doble filo: puede ofrecer protección, pero también restar legitimidad interna al movimiento, presentándolo como peón de una potencia extranjera. La memoria de sanciones, guerras vecinas y operaciones encubiertas pesa en cada cálculo.

¿Intervención militar, presión diplomática o guerra híbrida?

Las preguntas clave giran en torno a la naturaleza de una eventual intervención estadounidense. Una acción militar directa —ataques selectivos, zonas de exclusión aérea, despliegue regional reforzado— abriría un escenario de altísimo riesgo: respuesta de Irán mediante misiles, ataques a bases estadounidenses, desestabilización de rutas petroleras y subida inmediata del precio del crudo.

Más probable, al menos en el corto plazo, es una combinación de presión diplomática intensa, sanciones adicionales y medidas de guerra híbrida: apoyo a medios opositores en el exterior, asistencia en ciberseguridad a activistas para evitar la vigilancia, coordinación con aliados regionales para aislar al régimen. También pueden reactivarse formatos de negociación condicionada: ofertas de alivio de sanciones a cambio de avances en derechos humanos y concesiones sobre el programa nuclear.

El contraste con episodios anteriores —desde Irak hasta Siria o Afganistán— resulta demoledor. Cada vez que Estados Unidos ha cruzado el umbral de la intervención directa, el resultado ha sido mucho más costoso y prolongado de lo previsto. Esa experiencia actúa como freno, pero el cálculo político interno en Washington —presión congresual, opinión pública, año electoral— puede empujar a decisiones más arriesgadas.

Rusia, China y el equilibrio de poder en la región

La ecuación no se entiende sin mirar al resto de actores globales. Rusia y China han cultivado en los últimos años relaciones estrechas con Teherán, tanto en el plano energético como en el militar y diplomático. Irán ha encontrado en esos aliados una vía para esquivar parcialmente sanciones occidentales y un respaldo simbólico frente a la presión de Washington.

Para Moscú, un Irán debilitado o alineado con Estados Unidos sería un golpe a su capacidad de influencia en Oriente Medio y una pérdida de una ficha valiosa en su pulso global con Occidente. Para Pekín, el país persa es un socio relevante en su estrategia de corredores energéticos y comerciales hacia Europa. Ninguno de los dos actores tiene interés en ver un cambio de régimen abrupto que introduzca una incógnita más en un mapa ya inestable.

Por ello, cualquier movimiento de Washington se leerá también en clave de reconfiguración de bloques. Una presión excesiva puede empujar aún más a Irán a los brazos de Rusia y China; una respuesta demasiado tímida, en cambio, puede alimentarse en la narrativa interna de que Occidente abandona a los propios iraníes cuando más lo necesitan. El margen para el equilibrio es mínimo.