Tras 3I/ATLAS: La NASA y Cambridge detectan biofirmas inéditas en el exoplaneta K2-18 b

La NASA y la Universidad de Cambridge detectan las moléculas dimetilsulfuro y disulfuro de dimetilo en la atmósfera del exoplaneta Hycean K2-18 b, un hallazgo que podría ser la biofirma más prometedora encontrada hasta ahora en la búsqueda de vida fuera de la Tierra.

La noticia es tan potente como delicada: NASA y la Universidad de Cambridge han anunciado la detección de compuestos moleculares en K2-18 b que, en la Tierra, solo producen los seres vivos.

El hallazgo se ha realizado en un planeta clasificado como Hycean, con atmósfera rica en hidrógeno y posibles océanos líquidos, a unos 124 años luz de distancia.

Las moléculas identificadas —dimetilsulfuro (DMS) y disulfuro de dimetilo (DMDS)— son, en nuestro mundo, una firma inequívoca de actividad biológica marina.

No es, ni mucho menos, la prueba definitiva de vida extraterrestre, pero sí la biofirma más sugerente jamás observada fuera del sistema solar.

La consecuencia es clara: la gran pregunta sobre si estamos solos en el universo ya no es filosofía abstracta, sino un problema de datos, modelos y telescopios.

Y el debate que se abre ahora no es solo científico, sino también mediático: cómo gestionar la frontera entre el entusiasmo y la prudencia cuando hay tanto en juego.

Un planeta Hycean en el centro del escenario

K2-18 b pertenece a una categoría de mundos relativamente nueva: los planetas Hycean, cuerpos de tamaño intermedio entre la Tierra y Neptuno, con atmósferas ricas en hidrógeno y la posible presencia de océanos de agua líquida bajo esa envoltura gaseosa. No es un gemelo de la Tierra; es más grande, probablemente con una masa varias veces superior y un radio que podría duplicar o triplicar el terrestre.

Su interés reside en la combinación de factores: orbita en la zona habitable de su estrella —una región donde la temperatura permitiría el agua líquida— y su estructura invita a pensar en océanos profundos sobre un núcleo rocoso o helado. Frente a gigantes gaseosos abrasados o congelados, K2-18 b parece un término medio mucho más amable.

Este hecho revela un cambio de foco en la búsqueda de vida. Durante años, el objetivo fueron los “gemelos terrestres”; ahora, la atención se desplaza hacia mundos no tan parecidos a la Tierra, pero con entornos potencialmente estables durante miles de millones de años. La etiqueta Hycean, hasta hace poco una curiosidad teórica, se convierte de golpe en palabra clave para la astrobiología de esta década.

Las moléculas que solo fabrica la vida en la Tierra

El núcleo del anuncio está en dos nombres poco conocidos fuera de la química: dimetilsulfuro (DMS) y disulfuro de dimetilo (DMDS). En la Tierra, alrededor del 99% del DMS presente en la atmósfera procede de organismos marinos, especialmente fitoplancton y bacterias que forman la base de la cadena trófica oceánica. El DMDS aparece como producto derivado en esos mismos ciclos biológicos.

Lo que hace especial a estas moléculas es que no conocemos procesos geológicos o volcánicos capaces de producirlas en grandes cantidades. A diferencia de otros gases —como el metano, que puede tener origen biológico o geológico—, el DMS y el DMDS se consideran biofirmas mucho más específicas: allí donde están en abundancia, la explicación más razonable es la vida.

En K2-18 b, la señal detectada sugiere concentraciones suficientes para descartar, al menos con el conocimiento actual, un simple “ruido químico” de fondo. De confirmarse, estaríamos ante la primera vez que se identifica fuera del sistema solar una combinación de moléculas que, en nuestro planeta, solo fabrica la biosfera. No es extraño que muchos científicos hablen ya de “indicio histórico”, aun insistiendo en que el veredicto final llevará años.

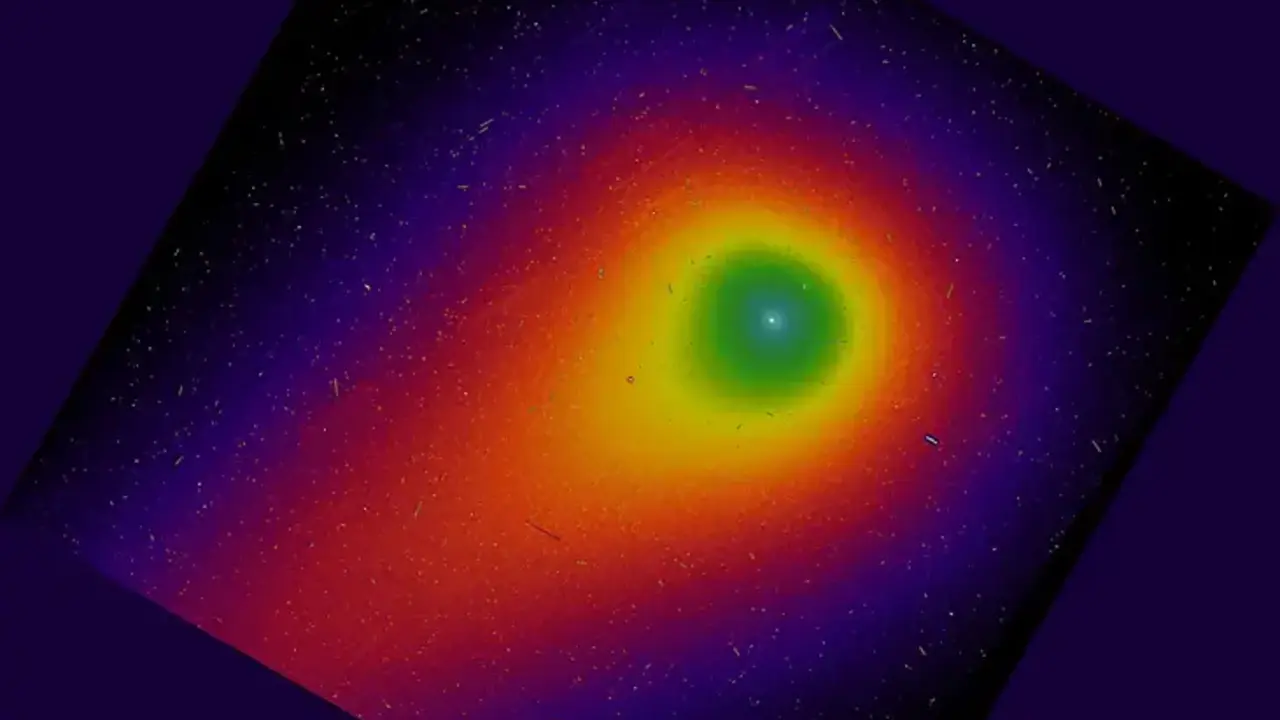

Lo que ha visto realmente el James Webb

Nada de esto sería posible sin el telescopio espacial James Webb (JWST), la pieza central de la estrategia actual de NASA para estudiar atmósferas de exoplanetas. El método es tan elegante como exigente: cuando K2-18 b pasa por delante de su estrella, una fracción minúscula de la luz estelar atraviesa la atmósfera del planeta antes de llegar al telescopio.

Esa luz lleva la huella de los gases con los que ha interactuado. Mediante espectroscopía en el infrarrojo, los instrumentos del James Webb pueden identificar las “líneas” características de cada molécula. No se trata de una fotografía, sino de un código de barras químico.

En el caso de K2-18 b, el equipo de NASA y Cambridge ha combinado decenas de horas de observación para extraer una señal extremadamente débil sobre el ruido de fondo. El resultado es un espectro donde aparecen patrones compatibles con DMS y DMDS, además de otros gases ya esperables en una atmósfera rica en hidrógeno.

Este hecho revela el salto tecnológico de los últimos años: hace apenas una década, hablar de analizar la composición atmosférica de un planeta a más de 100 años luz era ciencia ficción; hoy, se convierte en rutina de laboratorio orbital. Pero esa misma sofisticación obliga a reconocer los límites: pequeños errores de calibración o modelización pueden amplificarse en la interpretación final.

Biofirma prometedora, pero no sentencia definitiva

La pregunta inevitable es si esto equivale ya a “haber encontrado vida”. La respuesta de la comunidad científica es, por ahora, un no rotundo. La razón es doble. Primero, porque el dato procede de un único instrumento y un número limitado de observaciones; segundo, porque las atmósferas Hycean son entornos que todavía entendemos mal.

Los modelos con los que se interpretan los espectros incluyen suposiciones sobre temperatura, presión, nubosidad y composición de fondo. Cambiar ligeramente esas hipótesis puede modificar la intensidad aparente de las líneas de DMS y DMDS o, incluso, ofrecer explicaciones alternativas basadas en procesos fotoquímicos exóticos que aún no hemos descrito en laboratorio.

Este hecho revela la tensión permanente entre avance y prudencia. La ciencia no funciona a base de titulares, sino de replicación: hará falta que otros equipos reanalicen los datos, que el James Webb vuelva a observar el planeta y que futuras misiones obtengan espectros todavía más precisos.

La experiencia con biofirmas discutidas en otros contextos enseña una lección clara: es más fácil anunciar vida que confirmarla. K2-18 b se convierte así en un campo de pruebas no solo para la astrobiología, sino para la manera en que comunicamos sus resultados.

Un antes y un después para la estadística de la vida

Más allá del detalle técnico, el hallazgo tiene una implicación de fondo: si en uno de los primeros planetas Hycean analizados con detalle ya encontramos una biofirma tan sólida como el DMS, la hipótesis de que la vida sea un fenómeno raro se debilita.

Hasta ahora, la ecuación que intenta estimar cuántos mundos habitados puede haber en la galaxia estaba llena de incógnitas. Sabemos que existen miles de exoplanetas confirmados, pero apenas una fracción mínima dispone de datos atmosféricos. Si en ese pequeño subconjunto ya aparece un candidato serio a biosfera, la inferencia estadística es evidente: la vida podría ser mucho más común de lo que suponíamos.

Esto no significa que vayamos a encontrar civilizaciones avanzadas en cada esquina cósmica. La vida microbiana o simple puede ser abundante, mientras que las sociedades tecnológicas siguen siendo excepcionales. Pero la señal de K2-18 b empuja a revisar a la baja la probabilidad de que la Tierra sea una anomalía absoluta.

En la práctica, es un acicate para multiplicar los esfuerzos: más tiempo de telescopio, más misiones orientadas a exoplanetas, más recursos en análisis de biofirmas. La carrera por detectar vida fuera del sistema solar ha dejado de ser un sueño lejano para convertirse en una agenda concreta de trabajo para las próximas décadas.

Tecnología punta, cooperación global y el riesgo del “hype”

El caso de K2-18 b también muestra el valor de la cooperación internacional. La colaboración entre NASA y la Universidad de Cambridge, junto con otros centros, combina acceso privilegiado al James Webb con capacidades punteras de modelización atmosférica. No es casual que este avance llegue tras inversiones de más de 10.000 millones de dólares en el telescopio y años de preparación científica.

Pero precisamente por ese coste político y económico, el riesgo del “hype” mediático es considerable. Cada vez que se habla de “indicios de vida”, se movilizan expectativas públicas, agendas de financiación y narrativas geopolíticas. Prometer demasiado y demasiado pronto puede volverse en contra de la propia ciencia si, en unos años, la señal se reinterpreta o se debilita con nuevos datos.

La responsabilidad de NASA y de los equipos implicados pasa por comunicar con matices, insistiendo en que se trata de una “biofirma compatible con vida”, no de una prueba definitiva. La diferencia puede parecer semántica, pero es clave para mantener la confianza en el método científico.

En ese equilibrio entre fascinación y rigor, K2-18 b puede convertirse en ejemplo de buena práctica… o en caso de estudio sobre cómo no gestionar las expectativas.

Lo que K2-18 b nos enseña sobre la Tierra

Paradójicamente, mirar a un mundo a 124 años luz sirve para entender mejor el nuestro. Si somos capaces de detectar en K2-18 b moléculas que, en la Tierra, solo generan los seres vivos, también significa que nuestra propia biosfera deja huellas visibles a años luz de distancia.

La atmósfera terrestre, con su mezcla anómala de oxígeno, metano y otros gases, ya es hoy una biofirma potencial para cualquier civilización que observe nuestro sistema. K2-18 b nos recuerda que la vida no es invisible: modifica su entorno de manera medible, tanto en la química del aire como en el balance energético del planeta.

Eso plantea una reflexión incómoda: si algún día confirmamos vida en otro mundo por sus huellas atmosféricas, también habremos demostrado que nosotros mismos somos detectables. La búsqueda de otros termina siendo, en el fondo, un espejo en el que se refleja nuestra propia fragilidad y responsabilidad.

Sea cual sea el desenlace —vida real o falso positivo—, el caso K2-18 b ya ha cumplido una función clave: llevar la pregunta de si estamos solos del terreno de la filosofía al de la evidencia medible. Y obligarnos a cuidar más el único planeta del que, a día de hoy, sabemos con certeza que alberga vida.