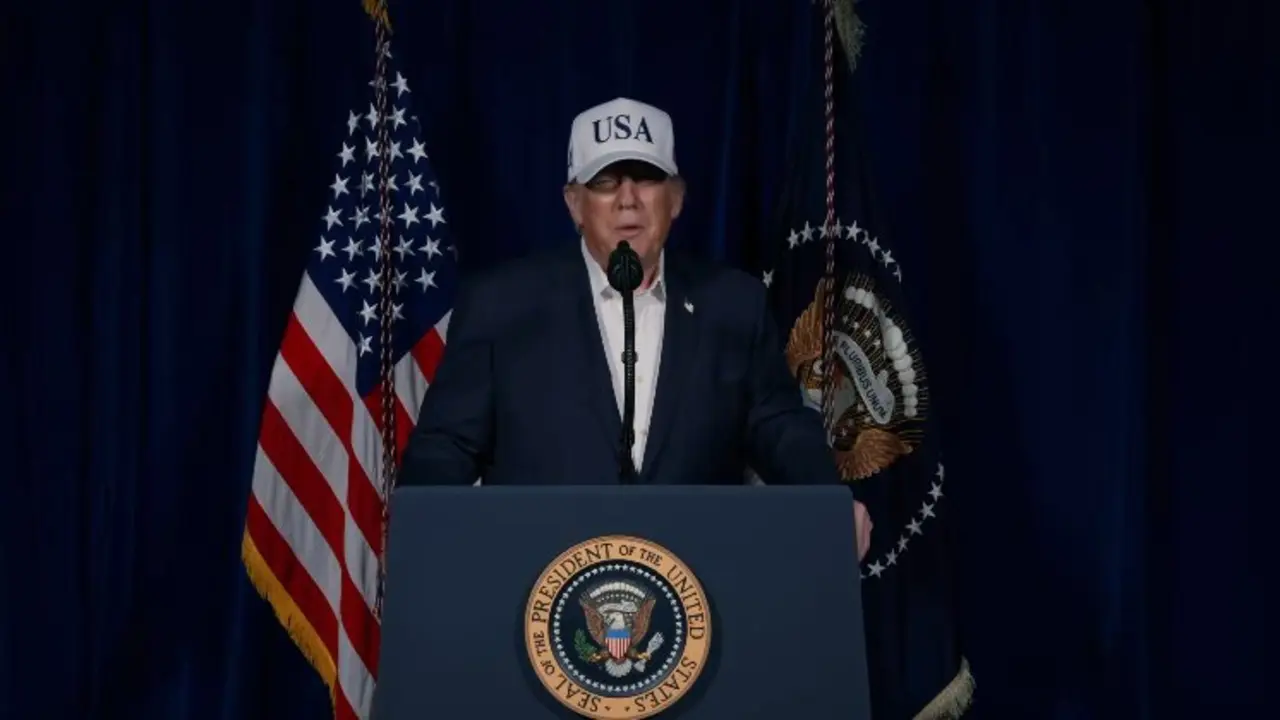

Trump desafía el orden global: “No necesito el derecho internacional, me guía mi propia moral”

El presidente Donald Trump afirma en entrevista que su propia moralidad está por encima del derecho internacional tras la controvertida operación en Venezuela. Un desafío que pone en jaque el orden global y desata críticas internacionales.

La política internacional, ya de por sí frágil, acaba de recibir un golpe directo desde Washington. En una entrevista con The New York Times, Donald Trump ha afirmado que no necesita el derecho internacional porque se guía por su “propia moralidad” y su “propia mente”. La frase, en apariencia grandilocuente, llega pocos días después de la operación que culminó el 3 de enero con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, y se interpreta como una justificación explícita de aquella intervención.

Desde la posguerra, el sistema multilateral se ha sostenido sobre tratados, cortes y organismos que buscaban precisamente evitar que un solo líder impusiera su criterio sobre el resto. Trump ha decidido verbalizar lo contrario: colocar la voluntad de un mandatario por encima de las normas compartidas. El resultado es una tormenta diplomática que no solo enfrenta a Estados Unidos con sus rivales, sino también con aliados incómodos.

La pregunta ya no es solo qué hizo Trump en Venezuela, sino qué está dispuesto a hacer mañana si su “brújula moral” vuelve a señalar en solitario.

Unas declaraciones que rompen tabúes

La entrevista marca un punto de inflexión discursivo. Preguntado por los límites de su poder, Trump responde sin rodeos: “Mi propia moralidad y mi mente son lo único que puede detenerme”. Y remacha que no necesita el derecho internacional. No se trata de un matiz técnico ni de una discrepancia sobre la interpretación de un tratado, sino de una enmienda a la totalidad al sistema construido desde 1945.

En la práctica, el expresidente plantea que la legalidad internacional es subordinada a la voluntad del líder, siempre que éste considere que actúa “bien” según sus propios criterios. El contraste con los principios fundacionales de Naciones Unidas, que establecen que incluso las grandes potencias están sometidas a reglas comunes, es evidente.

Lo más inquietante es el contexto: estas palabras no llegan en mitad de un debate académico, sino tras una operación militar controvertida, en territorio extranjero, contra un jefe de Estado en ejercicio. Que el responsable político la reivindique apelando solo a su conciencia envía un mensaje nítido a aliados y adversarios: quien tenga poder suficiente puede permitirse ignorar la ley. El tabú ya no es actuar al margen de las normas; lo es cada vez menos incluso decirlo en voz alta.

Contexto venezolano: un precedente que erosiona la soberanía

El 3 de enero se ejecutó una operación que, según versiones oficiales, contó con respaldo o coordinación de Estados Unidos y terminó con la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano. Para Washington, se trató de actuar contra un régimen acusado de narcotráfico, corrupción y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Para buena parte de la comunidad internacional, el episodio supuso cruzar una línea roja.

La soberanía nacional, principio básico de la Carta de la ONU, quedó en entredicho al detener a un presidente en ejercicio sin mandato explícito del Consejo de Seguridad. Más aún cuando la operación fue asumida políticamente como un éxito unilateral, al margen de cualquier marco multilateral.

En términos jurídicos, el precedente es explosivo. Si un país con capacidad militar suficiente puede “arrestar” a otro jefe de Estado, llevárselo a su propio territorio y justificarlo solo en función de una moral autodeclarada, el mensaje para el resto de gobiernos es claro: la inmunidad de los máximos dirigentes deja de ser un blindaje garantizado.

A medio plazo, este tipo de acciones alimentan la sensación de que el derecho internacional opera a dos velocidades: una para los países con capacidad de proyectar fuerza y otra para quienes solo pueden acatar decisiones. La captura de Maduro no solo reordena el tablero latinoamericano; cuestiona también qué significa hoy ser un Estado soberano.

Reacciones en cadena: de la ONU a las capitales rivales

Las palabras de Trump han resonado de forma distinta según la capital. En Naciones Unidas, los comunicados de condena hablan abiertamente de “atentado contra el orden jurídico global” y de riesgo de “desintegración del sistema multilateral” si se normalizan intervenciones similares. No se trata solo de Venezuela: el temor es que el caso se convierta en plantilla para futuras operaciones.

Desde Moscú y Pekín, la reacción ha sido previsible pero no por ello menos significativa. Ambos gobiernos han denunciado un “patrón de comportamiento” que combina sanciones, operaciones encubiertas y desprecio por las resoluciones internacionales. En su narrativa, las palabras de Trump confirman que Estados Unidos se reserva el privilegio de juez y parte, mientras exige al resto un cumplimiento estricto de las reglas cuando le conviene.

En Bruselas, el tono es más cuidadoso. Oficialmente, la Unión Europea expresa “preocupación” y recuerda la importancia del derecho internacional. Extraoficialmente, diplomáticos europeos reconocen que el episodio coloca a los Veintisiete ante una incomodidad estratégica: seguir alineados con Washington implica aceptar prácticas que chocan frontalmente con la idea de Europa como potencia normativa. La fractura no es inmediata, pero se agranda cada vez que el liderazgo estadounidense se envuelve en un discurso de moralidad individual.

Cuando la moral personal sustituye a la ley

Más allá del caso concreto, el núcleo del problema es conceptual. La tesis de Trump sugiere que la moral de un líder puede estar por encima de la legalidad pactada. Esa idea no es nueva: a lo largo del siglo XX otros dirigentes apelaron a visiones particulares de justicia, religión o historia para justificar decisiones polémicas. La diferencia ahora es que se formula en un contexto donde existen tribunales, tratados y órganos específicos diseñados para evitar precisamente ese tipo de arbitrariedad.

El riesgo es doble. En primer lugar, se difumina la frontera entre legitimidad y legalidad: bastará con que un dirigente considere sus propias intenciones “buenas” para reclamar carta blanca. En segundo lugar, se abre la puerta a una competencia de moralidades: si cada potencia reivindica su ética como superior, el diálogo se vuelve imposible y la negociación se sustituye por la imposición.

No es difícil imaginar el efecto dominó. Países con aspiraciones regionales podrían imitar la lógica para intervenir en territorios vecinos, alegando razones humanitarias o de seguridad, pero sin respaldo jurídico. La pregunta ya no es solo qué hace Estados Unidos, sino cuántos otros actores se sentirán legitimados para seguir el mismo camino.

Un edificio jurídico al borde del descrédito

El derecho internacional, con todas sus imperfecciones, ha sido durante casi 80 años el marco de referencia para gestionar conflictos, reconocer fronteras y arbitrar disputas comerciales. Está lejos de ser neutral o perfecto, pero proporciona un lenguaje común y una mínima previsibilidad. La actitud de Trump apunta directamente al corazón de ese edificio.

Si tratados y convenios se convierten en instrumentos opcionales, la capacidad de organismos como la ONU, la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional se reduce drásticamente. Ya ahora, muchas de sus resoluciones dependen de que los Estados quieran cumplirlas; con un discurso como el del expresidente, esa voluntad puede erosionarse aún más.

Los países pequeños y medianos serían los grandes perdedores. Sin un paraguas jurídico sólido, su protección frente a presiones militares, económicas o diplomáticas se debilita. Se estima que más de 120 Estados del planeta carecen de capacidad real para defenderse solos ante una agresión externa prolongada. Para ellos, el derecho internacional no es una abstracción académica, sino su principal escudo.

Si ese escudo empieza a agrietarse, el mundo se encamina hacia un escenario donde las relaciones de fuerza sustituyen a las reglas escritas. Y en ese entorno, la estabilidad deja de ser un objetivo colectivo para convertirse en un subproducto ocasional de los equilibrios entre potencias.

La factura económica de la incertidumbre jurídica

La erosión del marco legal no se queda en los despachos diplomáticos. También golpea a la economía real. Inversores y empresas planifican a partir de certezas mínimas: protección de inversiones, respeto a contratos, resolución de disputas mediante arbitrajes previsibles. Si la primera potencia mundial verbaliza que las normas pueden doblarse según la moral del líder de turno, el nivel de riesgo percibido aumenta.

En el corto plazo, la consecuencia es un aumento de la prima de incertidumbre: proyectos de inversión que se aplazan, contratos que incluyen más cláusulas de escape, financiación que se encarece. En economías emergentes altamente dependientes de capital extranjero, basta un incremento de 50 o 100 puntos básicos en el coste de financiación para hacer inviables infraestructuras clave o programas sociales estratégicos.

Para países que tienen en Estados Unidos a su principal socio comercial —en algunos casos, más del 20% de su comercio exterior—, la preocupación es doble. No solo temen cambios arancelarios o sanciones, sino también decisiones unilaterales que alteren el terreno de juego sin aviso previo. Cuando el mensaje desde la Casa Blanca es que la ley es flexible pero la moral del líder no, la respuesta racional de muchos actores económicos es la prudencia extrema.

El papel incómodo de Europa y las potencias intermedias

En este escenario, Europa se encuentra atrapada entre discurso y dependencia. La UE se presenta como campeona del multilateralismo y del derecho internacional, pero mantiene una relación de seguridad casi completamente condicionada por la OTAN y, por tanto, por Estados Unidos. Criticar abiertamente a Trump por su desprecio a las normas implica arriesgar tensiones en otros frentes: defensa, inteligencia, energía o comercio.

Otras potencias intermedias —desde India hasta Brasil o Sudáfrica— observan la situación con mezcla de recelo y oportunidad. Por un lado, les preocupa que el debilitamiento del marco jurídico les deje más expuestos a presiones externas. Por otro, perciben un vacío de liderazgo normativo que podrían tratar de ocupar mediante acuerdos regionales, bloques comerciales o nuevas instituciones financieras.

La pregunta para todos ellos es la misma: ¿es posible reconstruir un consenso mínimo sobre reglas comunes mientras una de las grandes potencias reivindica su derecho a ignorarlas? Sin una respuesta clara, el riesgo es que cada bloque apueste por su propio sistema, fragmentando aún más el tablero.